近日,退管办举办了“我和三院的故事”征文活动,老同志踊跃投稿。他们以亲历者的视角,用文字记录了当年在医院工作、学习、生活样貌,分享那些令人感动、幸福的、难忘的故事。在他们的笔端,我们得以窥见当年建院之初的艰辛,感动于三院职工众志成城,也能体会那句“爱院如家”的传承源头。

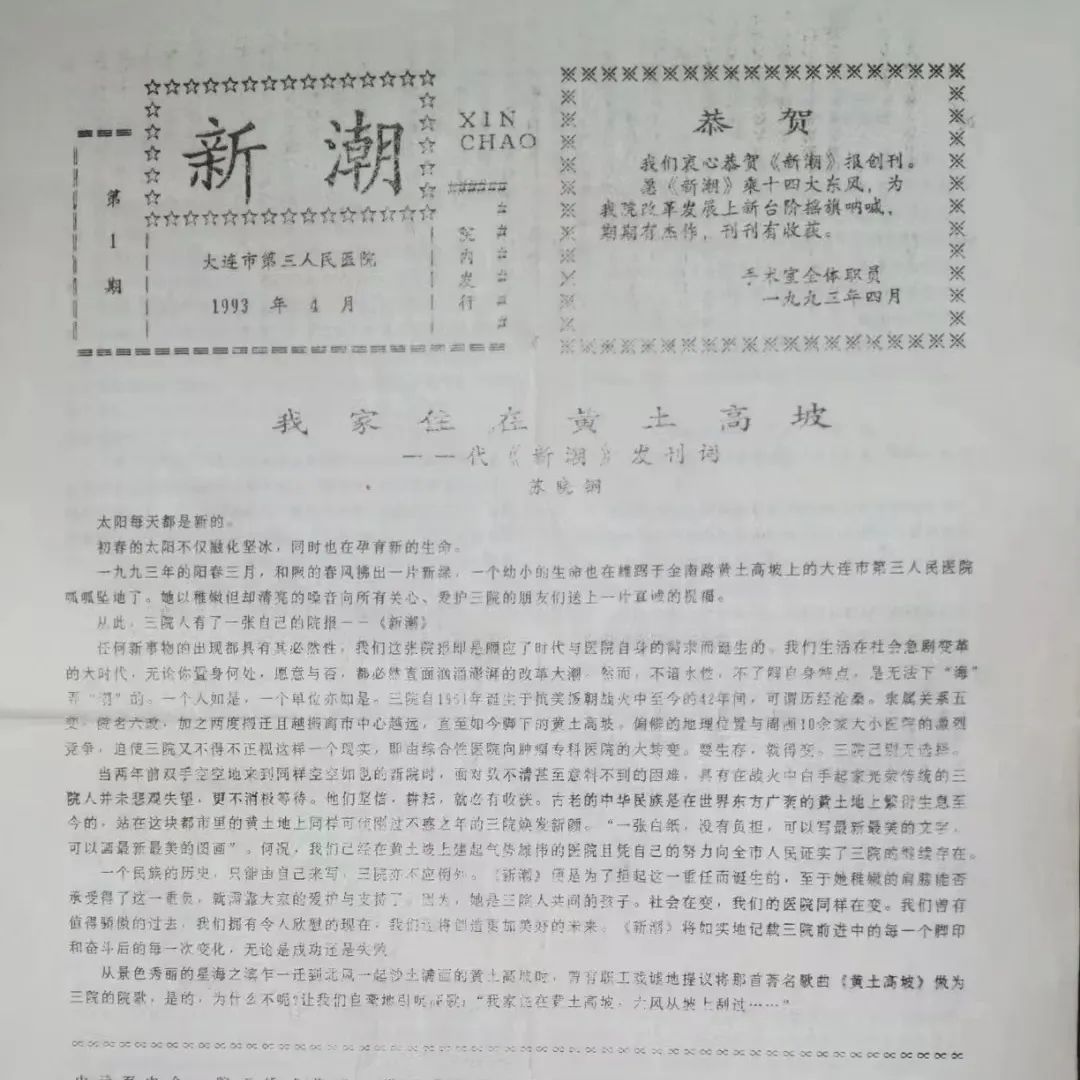

《三院院报创刊号的诞生》

市三院退休职工 苏晓刚

修史须遵循“信史”的原则,所记所叙之时、地、人、事、因、果都应准确无误,或有文字记载,或有实物印证。人们在年轻时,常自信于自己的记忆力,但常言道,“好记性不如烂笔头”,我在编纂《院志》的过程中,常遇到确定事件发生的具体年代、日期的难题,方知其所言不虚也。

三院的院报究竟创刊于何时,说来于此我是当仁不让的亲历者,但真要说清具体年月,一时却也犯了难。按常规,似此类文件,本应建档永久保存的,但不知为何,医院档案室里却没有它的身影。好在我在参加工作后,有记工作日记和留存文字稿的习惯,记忆中,院报创刊号因是我写的发刊词,当时便也随手保留了一份。果然,在书橱深处找到了这份小报的原件和发刊词手稿,翻看业已发黄的纸张,不禁感慨万千,当年的情景一一浮现在眼前。

大连电视台《我爱健康》栏目采访白内障复明患者

1991年5月,我所在的大连市第三人民医院由星海公园附近现大医附属二院院址迁至现址重新开诊,1992年底,院领导提出办一份自己的院报的设想,并确定院报名称为《新潮》。时任院办公室主任的我并非专职宣传干部,但因兼管新闻报道工作,这任务便自然而然地落在了我的肩上。

发刊词便也理所当然地由我来写了,从留存的手稿上看,发刊词写于1992年12月,发创刊号时却已是1993年的4月,所以将“严冬”改成了“初春”。到底是因何故延后了3个月,时隔29年,记忆实在是模糊了。只记得当时院报稿件是由打字员用老式铅字打字机一个字一个字敲出来,再用油辊子一张一张手工推印出来的。受油印机的限制,早期的院报是8开篇幅,单面油墨印刷,一期4版,顶端装订,4页一份。

记录三院专家社区义诊活动

1996年,刘顺源院长提议将院报改名为《晨曦》,一直沿用至今。这张小报跟随我辗转院办、党办、纪委、宣传等多个部门,直至2010年初调整新的岗位,才与之分手告别。

自从1986年我撰写的新闻稿第一次化为电波被电台播出,第一次变成铅字见诸报端,我就一直在用心记录着医院的前世与今生,无论置身哪个岗位。直到退休后,也未曾完全放下。2022年2月,我主持编纂的35万余字的《大连市第三人民医院院志(1951-2021)》完稿。

参加广电中心优秀通讯员座谈会

地址:大连市甘井子区千山路40号

辽卫网审字【2615】第95号

版权所有:大连市第三人民医院

辽公网安备21021102001378号

辽公网安备21021102001378号